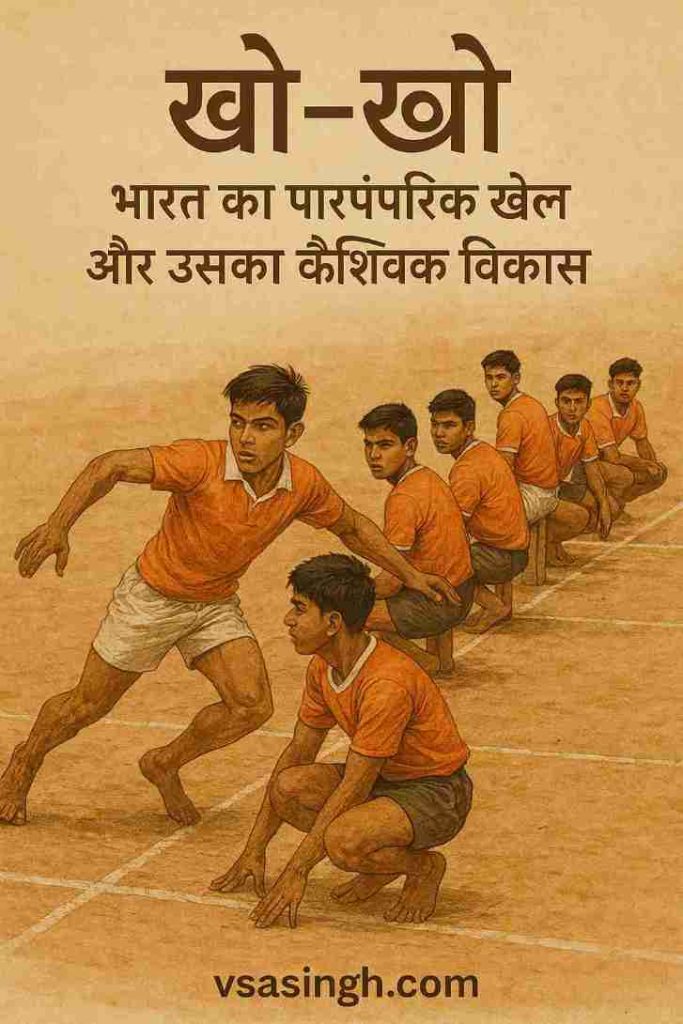

खो-खो भारत का एक पारंपरिक खेल है kho kho जो तेजी, सहनशक्ति और रणनीतिक सोच पर आधारित है। यह न केवल भारत में बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी लोकप्रिय हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय खो-खो फेडरेशन (IKF) और प्रो खो-खो लीग जैसे प्रयासों ने इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है।

1. प्रस्तावना

इस लेख में हम खो-खो के इतिहास, नियम, खेलने की तकनीक, प्रमुख प्रतियोगिताएँ, महान खिलाड़ियों और इसके भविष्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

2. kho kho खो-खो का इतिहास

2.1 प्राचीन भारत में उत्पत्ति

- खो-खो की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हैं, जहाँ इसे “रथ-चक्र” या “चर-चक्र” के नाम से जाना जाता था।

- ग्रामीण भारत में इसे “खोडो” या “रन-चेस” के रूप में खेला जाता था।

2.2 आधुनिक खो-खो का विकास

- 1914 में पुणे के डेक्कन जिमखाना क्लब ने इसे संगठित रूप दिया।

- 1960 में भारतीय खो-खो फेडरेशन की स्थापना हुई।

- 1982 में इसे एशियाई खेलों में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया।

- 2019 में प्रो खो-खो लीग की शुरुआत हुई, जिसने इसे पेशेवर स्वरूप दिया।

3. kho kho खो-खो के नियम और खेल का स्वरूप

3.1 मैदान और टीम संरचना

- मैदान का आकार: 29m x 16m (आयताकार)

- 8 खिलाड़ी (3 डिफेंडर, 5 अटैकर)

- मैच की अवधि: 2 इनिंग्स (9-9 मिनट)

3.2 मुख्य नियम

- चेज़र (पीछा करने वाले)

- चेज़र को “खो-खो” बोलते हुए दौड़ना होता है।

- वह क्रॉस लेन में बैठे खिलाड़ियों को छूकर दिशा बदल सकता है।

- रनर (भागने वाले)

- रनर को चेज़र से बचकर मैदान के दूसरे छोर तक दौड़ना होता है।

- यदि चेज़र रनर को छू ले, तो रनर आउट हो जाता है।

- पॉइंट सिस्टम

- प्रत्येक आउट: 1 अंक

- पूरी टीम आउट: 2 अतिरिक्त अंक

4. खो-खो की शैलियाँ

4.1 स्टैंडर्ड खो-खो (अंतरराष्ट्रीय नियम)

- 9 मिनट की 2 इनिंग्स

- 8 खिलाड़ी, जिनमें से 3 एक साथ डिफेंड करते हैं।

4.2 प्रो खो-खो लीग फॉर्मेट

- टाइम-आउट, सुपर सब्स्टिट्यूशन और पावर प्ले जैसे नए नियम।

- लाइव टेलीकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारण।

5. खो-खो के प्रमुख टूर्नामेंट्स

5.1 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ

- खो-खो विश्व कप (पुरुष और महिला)

- एशियन खो-खो चैंपियनशिप

5.2 भारतीय टूर्नामेंट्स

- नेशनल खो-खो चैंपियनशिप

- सब-जूनियर और जूनियर खो-खो प्रतियोगिताएँ

- प्रो खो-खो लीग (PKL)

6. खो-खो के महान खिलाड़ी

6.1 भारतीय स्टार्स

- सुधांशु मुखर्जी (कप्तान, विश्व कप विजेता)

- मयंक घोष (बेस्ट डिफेंडर)

- प्रिया शर्मा (महिला खो-खो चैंपियन)

6.2 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी

- रजत खनाल (नेपाल) – फास्टेस्ट रनर

- सानिया मलिक (पाकिस्तान) – टॉप चेज़र

7. kho kho खो-खो का भविष्य

- ओलंपिक में शामिल होने की संभावना

- महिला खो-खो का बढ़ता प्रभाव

- यूथ लीग और स्कूल टूर्नामेंट्स का विस्तार

8. निष्कर्ष

खो-खो ने अपने पारंपरिक स्वरूप से आगे बढ़कर एक ग्लोबल स्पोर्ट का रूप ले लिया है। प्रो लीग और विश्व कप जैसी प्रतियोगिताओं ने इसे युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया है। आने वाले वर्षों में यह खेल और अधिक विकसित होगा तथा भारतीय खेल संस्कृति को गौरवान्वित करेगा।

अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें! 🏃♂️🔥

Leave a Reply